Créole, français : la querelle qui a la mémoire courte!!

On s’écharpe aujourd’hui, à La Réunion, sur la « menace » que ferait peser le français sur le créole. Le débat, récurrent, se charge d’affects identitaires, de crispations mémorielles, et même d’un sentiment d’injustice historique. Pourtant, ce combat, présenté comme inédit, rejoue une vieille scène dont les acteurs semblent avoir oublié le premier acte. Car le créole réunionnais, avant d’être menacé par le français, fut lui-même une langue conquérante. Et ceux qui défendent aujourd’hui sa pureté oublient trop souvent qu’il est né d’une série de disparitions silencieuses, d’abandons forcés et d’absorptions linguistiques successives.

Lorsque l’on examine les archives du XIXᵉ siècle, celles de l’engagisme comme celles héritées de l’esclavage, on découvre un paysage linguistique d’une diversité vertigineuse. Tamoul, télougou, peuhl, malgache (dans ses multiples variantes), gujarati, cantonais, hakka, malais, comorien : une mosaïque fragile, éclatée, sans alphabétisation, sans institutions pour la défendre, et sans pouvoir social. Ces idiomes n’ont pas disparu par « manque de volonté » des locuteurs, mais par un mécanisme bien connu de la linguistique contemporaine : la substitution linguistique. À la faveur d’un système social violent, hiérarchisé, traversé de migrations contraintes, une langue s’érige en pivot, simplifie les interactions, s’impose comme koinè. Ce fut le cas du créole.

Il est utile ici de rappeler le concept de Claude Hagège : la glottophagie, cette manière qu’ont les langues dominantes de « dévorer » progressivement les langues plus faibles. Contrairement à une idée répandue, le premier glottophage de l’île ne fut pas le français, mais le créole lui-même. En quelques générations, il réduisit au silence les langues d’Asie du Sud, de Madagascar ou d’Afrique de l’Est. Certaines résistèrent sous forme résiduelle, souvent religieuse – le tamoul par ses cultes, le malgache par quelques rites – mais l’essentiel de l’écosystème linguistique disparut. Ce n’est pas une opinion : c’est un constat, abondamment documenté par la sociolinguistique.

Dès lors, la fable selon laquelle le créole serait une langue « originelle » menacée par un intrus venu d’ailleurs relève d’une amnésie linguistique. Le créole n’est pas un vestige d’un âge pur, mais un produit de l’histoire coloniale, façonné par les rapports de force. Il est né dans la contrainte, s’est imposé par nécessité, s’est enrichi au contact d’innombrables idiomes, qu’il a simultanément étouffés. À ce titre, il n’est en rien différent du français, lequel a lui-même absorbé, au fil des siècles, breton, occitan, corse ou basque – exemple parmi d’autres, bien avant d’être la langue de la République.

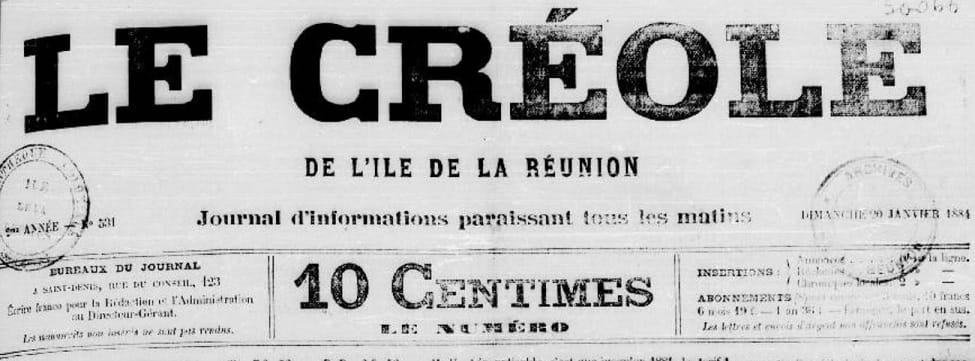

La situation actuelle ne relève donc pas d’une tragédie singulière, mais d’un mécanisme universel : lorsqu’un ensemble social se dote d’une langue de prestige, d’une langue administrative ou scolaire, l’unification linguistique suit. À La Réunion, l’école est en français, les institutions sont en français, les diplômes sont en français. De même que les journaux officiels, les droits, les contrats. Faut-il s’en étonner ? Le monde moderne, qu’on le déplore ou qu’on le salue, repose sur des langues standardisées, capables d’être partagées par l’ensemble du corps politique.

Prétendre que le créole serait victime d’un processus inédit revient à ignorer que sa propre naissance fut inscrite dans les logiques mêmes que l’on dénonce aujourd’hui. On ne peut exiger de la langue dominante de ne pas faire ce que la langue dominée a elle-même accompli hier. Ce constat n’enlève rien à la valeur du créole, à sa poésie, à son génie propre. Il rappelle simplement que les langues ne sont pas des sanctuaires immobiles, mais des organismes vivants, pris dans les flux de l’histoire, soumis à la pression des institutions et du pouvoir.

Il serait plus fécond, plutôt que de s’arc-bouter sur une lecture paranoïaque des rapports linguistiques, d’assumer ce qu’est réellement la créolité : non pas une essence à protéger de toute influence, mais un mouvement, un mélange, une hybridation continue. La créolité réunionnaise n’est pas une forteresse ; c’est un carrefour. Elle s’est construite par absorption, par réinvention, par effacement aussi – ce qui n’est pas glorieux, mais réel.

À l’heure où certains érigent la défense du créole en combat identitaire contre le français, il serait temps d’admettre ce paradoxe : la créolité, dans son histoire la plus intime, est elle-même une puissance d’acculturation. Qui veut défendre le créole contre l’influence française devrait commencer par reconnaître l’influence créole sur les langues disparues de l’île. La lucidité n’affaiblit pas l’identité ; elle la rend plus solide.

Le créole réunionnais ne risque pas de mourir ; il continuera d’évoluer, comme il l’a toujours fait. Ce qui est en danger, peut-être, ce n’est pas la langue, mais le regard que l’on porte sur son origine : un regard parfois romantique, souvent amnésique, qui substitue au réel une narration victimaire. Or les langues n’aiment pas qu’on les essentialise. Elles préfèrent qu’on les parle, qu’on les écrit, qu’on les pense. Et qu’on les regarde pour ce qu’elles sont : des héritages composites, façonnés par la violence et par la liberté, par la domination et par l’invention, par la mémoire et par l’oubli.

Didier Buffet

#iledelareunion #creole #creole